Die weitläufige Treppe zum zweiten Stock des Museums für Fotografie führt auf rotem Teppichboden vor die Fotografie eines wallenden Theatervorhangs, der sich von Wand zu Wand erstreckt. Durch die Glastüren in seiner Mitte blickt mit strengem Blick die Schauspielerin Edith Clever, fotografiert in der Rolle der Lotte in Botho Strauß‘ „Groß und Klein“ von 1978. Der Gang durch diese erste Raumsituation fühlt sich wie der Aufstieg in den Theaterrang an, bevor der Vorhang den Blick auf das Bühnengeschehen freigibt.

Rechterhand verbirgt ein schwarzer Moltonvorhang einen Eingang und lockt, den dahinterliegenden Raum zu entdecken. Er hängt vor der überraschend realistisch nachgebaute Dunkelkammer Ruth Walz‘, der die aktuelle Sonderausstellung mit dem schlichten Titel „Theaterfotografie“ gewidmet ist. Stilecht stapeln sich hier Filme, Fotopapier und verschiedene Lösungen in einem Regal, die Wäscheleine mit trocknenden Abzügen fehlt genauso wenig wie drei große Becken mit Entwicklungsflüssigkeit. In die Becken werden in rascher Folge Aufnahmen von Theaterangestellten hinter der Bühne projiziert. Die Konzeption dieses Stimmungsraums, der wie die dort gezeigten Motive neben dem Eigentlichen stattfindet, offenbart das Ansinnen der Ausstellungsmacher: Hier soll Theaterfotografie sinnlich erfahrbar werden. Und so steht am Anfang der Ausstellung das Arbeiten in der Dunkelkammer, das für Ruth Walz in über fünfzig Jahren als Fotografin für den Prozess des Sehens unersetzlich geworden ist.

Zu ihrem 80. Geburtstag hat Ruth Walz die vielen Jahre ihres Schaffens Revue passieren lassen. Zusammen mit Ludger Derenthal, dem Leiter der Sammlung Fotografie der Kunstbibliothek und Thomas Ladenburger, freischaffender Filmemacher und Kameramann, hat sie aus den unzähligen entstandenen Inszenierungs- und Porträtfotos eine Auswahl getroffen, die nun als Werkschau zu sehen ist. Wie sehr die Fotografin selbst in die Präsentation ihres Werks eingebunden ist, wird deutlich, wenn man in der Dunkelkammer ihren handschriftlichen Kommentar zum Abhandenkommen eines Exponats entdeckt: „Leider wurde das Objektiv aus dem Vergrößerer gestohlen! Schade! RW.“

EIN STELLDICHEIN DER SCHAUSPIELGRANDEN

Im großen Ausstellungsraum nebenan erheben sich rechts und links zahlreiche eingezogene Wände, dicht behängt mit Fotografien. Sie verdecken zunächst den Blick auf die an den Stirnseiten des Raums bis unter die Decke aufgezogenen Transparente mit überlebensgroßen Rollenportraits. Mitnichten zufällig ist dabei die Inszenierung des Saals als Theaterbühne mit Vorhang, Kulissen und den Tiefenwirkung entfaltenden Fotografien auf Stoffbahnen am Ende des Raumes: Eine kleine Kabinettausstellung zeigt, dass sich im heutigen Ausstellungsraum einst der Kaisersaal des Neuen Theaters am Zoo befand, welches bis 1929 existierte.

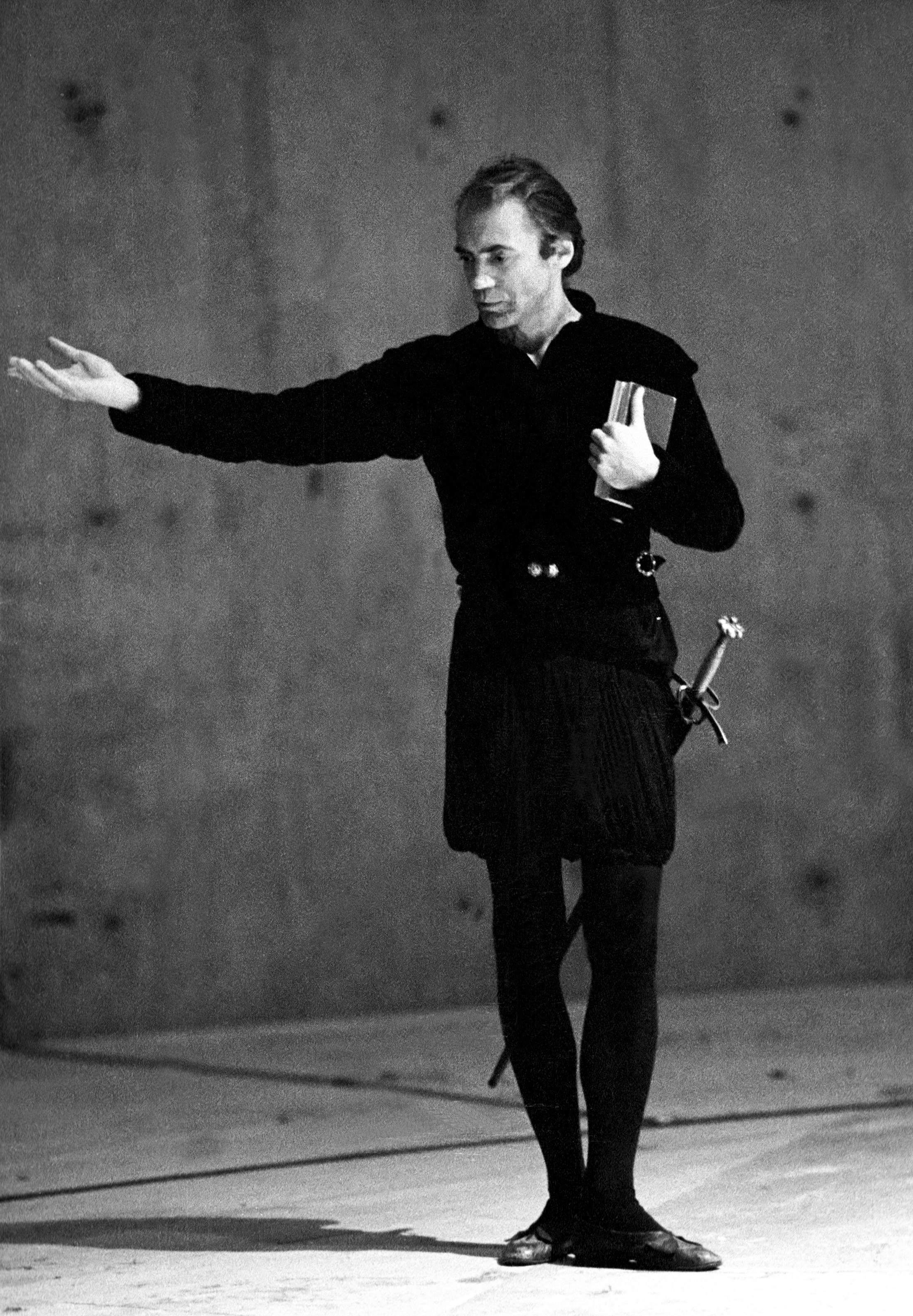

Die ausgestellten Fotografien folgen keiner Chronologie, sondern werden zu thematischen Clustern angeordnet. Sie stellen Personen vor, die Ruth Walz‘ beruflich wie privat geprägt haben: Omnipräsent ist der weltberühmte Schauspieler Bruno Ganz in seinen zahlreichen Rollen – als Shakespeares Coriolan ziert er zwischen Asmik Grigorian als Salome und Jessye Normann als Frau in Arnold Schönbergs „Erwartung“ meterhoch eine der Stoffbahnen. Ruth Walz lernte Bruno Ganz an der Schaubühne kennen, er wurde ihr Lebensgefährte. Ihm, der vor zwei Jahren verstorbenen ist, wird mit einem ganzen Ausstellungskapitel besondere Ehre zuteil. Auch Botho Strauß ist eine Wand gewidmet: Inszenierungen seiner Dramen prägten die Schaubühne der Achtziger Jahre, die Walz umfassend porträtierte.

Exemplarisch für Walz‘ Vorgehen, eine Inszenierung ab der Konzeptionsphase zu begleiten, steht die Strecke zur Orestie des Aischylos (Schaubühne, 1980, R: Peter Stein). Walz fotografierte, wie die Schauspieler*innen eine Mauer für das Bühnenbild hochzogen, um sich durch die körperliche Anstrengung dem historischen Stoff zu nähern. Sie fotografierte Edith Clever immer wieder in ihrer Rolle als Klytämnestra. Die Aufnahmen von Mimik und Gestik der Schauspielerin an verschiedenen Abenden fangen die Figur, die aus Eifersucht tötet, in ihrer gesamten Tragik ein. Die Reise des Ensembles zum Gastspiel nach Rom begleitete Walz ebenso wie die Filmproduktion des ZDF, die zur Orestie entstand. Über dreißig Jahre später überträgt sich das Wesen der 314-minütigen Mammutproduktion durch die Aufnahmen vor, während und nach den Aufführungen immer noch auf die Betrachter*innen.

Der Weg entlang der dicht gestellten Ausstellungswände führt vorbei an Fotografien pompöser Shakespeare-Inszenierungen, an bekannten Gesichtern wie Lars Eidinger, Jutta Lampe und Otto Sander, mal im Rollenspiel, mal in intimen Momenten als Privatpersonen hinter der Bühne. Aufnahmen sechs verschiedener Inszenierungen des Parsifal und Bühnenansichten, entworfen von bildenden Künstler*innen wie Anish Kapoor, schließen sich an. Beide Bildstrecken geben einen Einblick in die sich wandelnden Ästhetiken ihrer Entstehungszeiten und unterschiedliche künstlerische Handschriften.

Ruth Walz, Jahrgang 1941, gilt als Deutschlands „erste Theaterfotografin“. 1967 schoss sie ihr erstes Theaterfoto an der Volksbühne bei einer öffentlichen Probe, 1969 schloss sie ihre Ausbildung zur Fotografin mit dem Gesellenbrief ab. Einige Jahre arbeitete sie freiberuflich, bis sie 1978 eine Festanstellung an der Schaubühne am Halleschen Ufer unter Peter Stein erhielt. Dort war sie nicht nur Chronistin, sondern auch Ensemblemitglied: Ihre Fotos waren für den Probenprozesses unersetzlich, denn sie zeigten klar die szenische Komposition und dienten den Regisseuren als Diskussionsgrundlage für Anpassungen. Seit 1990 arbeitet Ruth Walz frei und begleitet ausgewählte befreundete Regisseure wie Robert Wilson, Luc Bondy oder Peter Sellars bei ihren Produktionen. Zuletzt wandte sie sich der Opernfotografie zu.

Der verführerische Sog des ephemeren Augenblicks

Im Gespräch mit Deutschlandfunk Kultur sagt Ruth Walz, sie habe keinen eigenen Stil. Ihr Anspruch sei es, den Charakter einer Aufführung einzufangen, ohne eine eigene Färbung darüber zu legen. Die Ästhetik der jeweiligen Epoche bleibt durch Walz‘ Linse so stets sichtbar, seien es die opulenten Bühnenbilder der Siebziger, die rudimentären Raumgestaltungen der Achtziger oder die epischen Festspielkulissen der Nullerjahre. Und doch fällt ihre eigene Handschrift ins Auge: Ungeachtet der ästhetischen Vorliebe des jeweiligen Jahrzehnts erfasst sie ihre Figuren – Solitäre, Paare und Gruppen - bevorzugt vor großen monochromatischen Flächen. Ihr Blick findet immer einen Winkel, der die volle Kraft der Geste und die Emotionalität der Rolle bannt.

Ruth Walz schafft es, das zu greifen, was nicht greifbar ist: die Atmosphäre des flüchtigen Theatermoments, seine Opulenz und Zartheit. Man möchte dabei gewesen sein und in einer Weise ist es fast, als wäre es durch ihren Sucher möglich.

Dieser scharfsinnige Blick, in der Ausstellung kombiniert mit Tonaufzeichnungen der Inszenierungen, zieht die Betrachter*innen in die abgebildete Theaterwelt. Unwillkürlich setzen sich Bilder, Audioelemente und Ausstellungsszenographie im Kopf zu eigenen Vorstellungen der Inszenierungen zusammen. Eine subtile Art der Immersion, das Gefühl, nicht vor einem Foto zu stehen, sondern im Theater zu sitzen, macht sich breit. Jedes Foto öffnet einen anderen Bühnenraum mit einer eigenen Spannung, einer eigenen Lichtstimmung, einem eignenen Gefühl. Und so macht Ausstellung schlicht eine unbändige Lust, diesen Strom syntästhetischer Eindrücke so bald wie möglich selbst wieder im Theater zu erleben.

Die Ausstellung Ruth Walz, Theaterfotografie war bis Februar 2022 im Museum für Fotografie zu sehen.